◎金泽花

新中国成立以来,在党和政府的正确领导下,我州美术事业不断发展,美术队伍不断壮大。

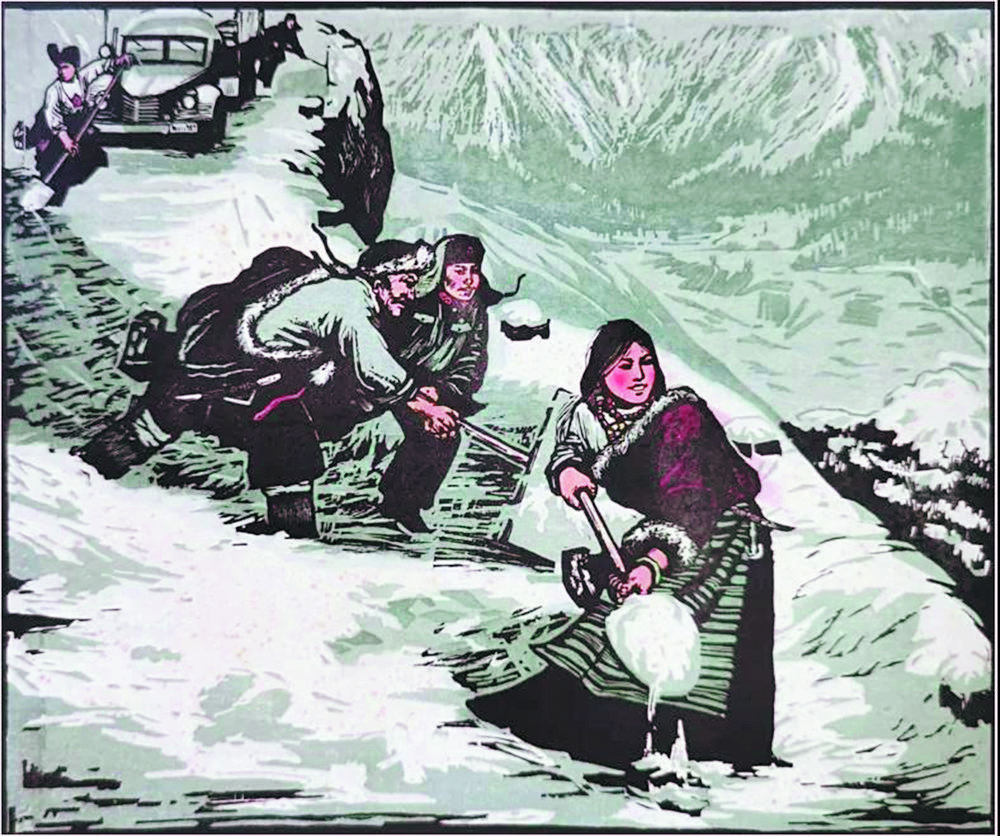

解放初期,在党的民族政策照耀下,外地各大专院校积极培养少数民族美术人才。四川美术学院附中,从上世纪50年代末至60年代初为西南少数民族地区培养美术人才,先后开办了五期五年制民族班,为我州培养了23人。这些新中国年轻的藏族美术人才毕业后,除了其加达瓦留在四川省美术家协会工作外,其他学员都被分配到我州各县的不同岗位上工作。同时,为了我州美术事业的发展建设,国家还从外地美术院校分配汉族美术人才梅定开、陈秉玺、吕树明等到我州各县工作,这又为我州的文化艺术事业充实了宝贵的美术人才。四川省美术家协会也特别注重对我州美术创作人才的培养,让我州藏族青年画家在重庆进修、创作,并享受四川省美术家协会老师们的特殊津贴待遇。在李少言、李焕民等老师的精心指导下,我州的青年画家开始尝试以版画语言形式反映藏族人民的新生活,并有所收获,多幅作品入选省级以上展览并获奖。其中格桑益西的水印木刻作品《假日里》《小会计》入选1964年的第四届全国美展,并被天津艺术博物馆收藏;黑白版画作品《欢乐的草原》参加了在罗马尼亚举办的“中国现代版画展”。还有翔秋志玛、仁真朗加合作的水印木刻《早晨》入选全国第五届版画作品展。尼玛泽仁的版画作品《绿色的冬天》入选“全国第六届版画展”。仁真朗加的版画作品《山寨新路》《布谷声声》由英国皇家博物馆收藏。

1977年,云南、贵州、四川、西藏,四省区在北京中国美术馆举办了第一次西南少数民族美术作品展览,有29个民族的240件作品参加了展览,受到各方面的重视和好评。但这几十个民族的绘画作品,不少作品存在缺少继承、挖掘本民族丰富多彩的、各具特色的民族民间美术不深的普遍现象。这使省美协的老师及我州青年画家回想起1969年王朝闻先生的提醒:“你们把他们引向北大荒版画还是引向他们本民族特色上去,值得思考……”。不久,在成都,由我州举办的一次美展中,有两件藏族民间艺人的作品充分展现了民族民间美术的魅力,深受广大人民群众的欢迎。这就像大海航行中发现了远处的地平线一样令人惊喜,找到了前行的方向。

至此,四川省美术家协会领导意识到文化自信的重要性,决心努力继承和发展我省各民族自己的艺术传统。我州美术工作者也决定从对西方版画艺术的学习转向对本民族传统绘画艺术的传承与发展上来;改变研究方向,开始对藏族的唐卡、壁画、佛经木刻插图、坛场等进行仔细地临摹与研究,并不断进行创作实践,力图探索、创新出具有本民族特色的新藏画。这个决定得到了州委、州人民政府在经费等方面的大力支持,同意时任州文教局文化科长的仁真朗加从各县抽调得力的青年藏、汉画家集中创作。当时全州美术工作者参加考察和研究传统藏画大型活动的有仁真朗加、梅定开、尼玛泽仁、翔秋志玛(王芳馨)、陈秉玺、格桑益西、洛松向秋等一批中青年美术工作者。在时任四川省美术家协会主席李少言和协会画家李焕民等的指导下,他们一方面到寺庙中去向老画僧学习,从深厚的民族文化瑰宝中吸取养分,另一方面深入生活,收集现实题材,访问民间艺人搜集藏族历史、神话故事等素材,为藏画的丰富、发展、创新打下了坚实的基础。

1980年,藏族画家仁真朗加和汉族画家梅定开组织的第一个美术创作组完成了《岭·格萨尔王》《吉祥如意》《一九三六年朱德会见格达活佛》等三幅具有民族性、时代性的新藏画作品,并成功参加了1981年的全国少数民族美展,其中《岭·格萨尔王》《吉祥如意》分别获得全国民族画展佳作奖(金奖)、优秀奖,《岭·格萨尔王》在国内获得金奖后被选送到法国秋季沙龙展,《一九三六年朱德会见格达活佛》与以上两幅作品均被北京民族文化宫收藏。

万事开头难,由仁真朗加、梅定开、尼玛泽仁、益西泽仁、达娃、益西桑丹、陈秉玺、吕树明等集体完成的这三幅作品为甘孜藏画闯出了一条新路。1983年,又组织全州美术创作组创作了《藏族文化宝库—德格印经院》《花仙卓瓦桑姆》《新居图》《晚年》等作品;1984年成立我州美术家协会,仁真朗加当选为主席,继续组织全州美术创作组进行创作。到1986年共创作了《雪山儿女》《古艺新花》《康定情歌》等近50幅精品,其中《汤东结布》《藏王松赞干布》被中国美术馆收藏,出版《甘孜藏画》画册,开创了我州美术创作事业的新纪元。形成了由仁真朗加、尼玛泽仁、益西泽仁、梅定开、陈秉玺、格桑益西、翔秋志玛等二十余人组成的创作队伍,他们的作品得到各方的好评、更为广大藏族人民所喜爱,画册印制发行60余万份仍供不应求。接着,多位画家带着“传统藏画”和“新藏画”陆续出国举办个展。1991年成立了甘孜州藏画研究院,从此,甘孜藏画享誉国内外。