◎张均华

“为什么要读诗?”2013年的一天,得知小龙要尝试诗歌出版,我问了这样一个问题。

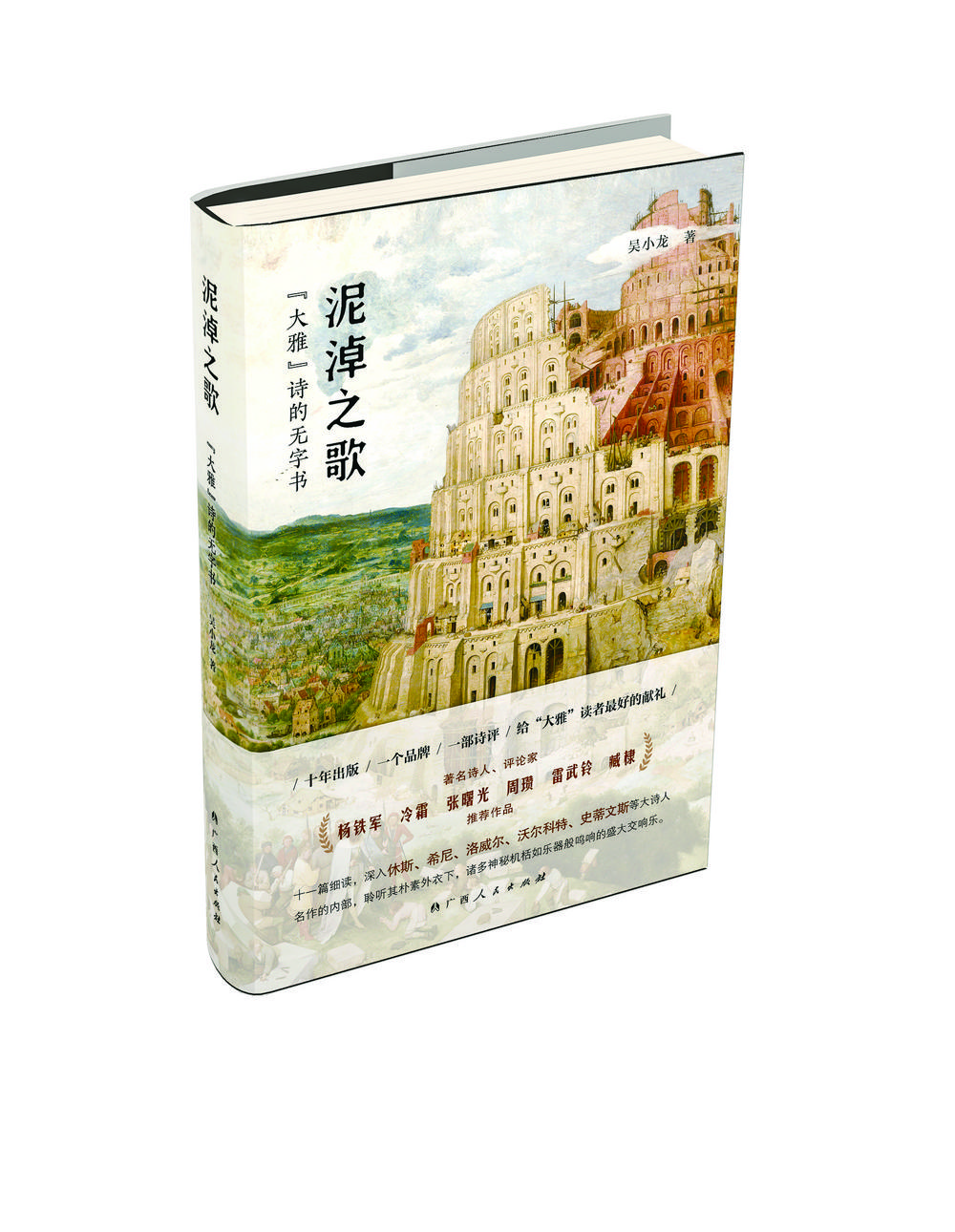

作为回答,当时他给我读了首希尼的《铁匠铺》,我并没有太多感觉。一段时间之后,他给我看了他新写的《读希尼〈铁匠铺〉》,还说“淬炼生活,这是诗歌和出版的意义”。这个情节被他写进了《泥淖之歌》的序言里,而这篇文章也成了一个引线,最后形成了一本书。之后,我自然而然地成了他这本书中每一篇文章的“第一读者”。

这个“第一读者”,经历了漫长的十余年时间,这个阅读过程可以说是对我的一次全面的教育,而最初,我是不读诗的,理由很简单,就是不明就里,提不起兴趣。我对诗能说的只是一个字,“美”——远离生活、乌托邦性质的“美”。我知道的现代诗是戴望舒的《雨巷》,海子的《面朝大海,春暖花开》,余光中的《乡愁》等。我经受的诗歌教育,也是当时老师们所讲的,遵照一套三段式的“方法论”:诗人和时代背景—诗歌的中心思想—诗歌的现实社会关联。这套读诗法让我总感觉不得其要领,因此对诗始终没有提起兴趣。

小龙围绕“大雅”的这一系列文章,尤其是其中的十余篇诗歌细读,彻底颠覆了我对诗的印象。原来诗还可以这么读,原来现代诗可以这样贴近现实,可以这么真实、丰富、立体!而我最深刻的印象是,无论怎么读,他的简便方法就是回到诗歌本身,从文本切入,让读者看到诗歌丰富的层次和意义。

如他早期的作品《读希尼〈在图姆桥边〉》,内容方面,从流水到时间线,最后到生死或者说生命线;从桥上到桥下,从河流的表面到纵切面,最后到水底。形式方面,呈现了一个长句子里,语调、节奏等方面丰富的变化。最后让一首表面简单的诗,呈现了一个极为丰富的面向。这篇细读涉及诗的语言、声音、结构、意义等各个方面,几乎不落一字,具体深入的程度让人惊讶。

又如其中最新的作品《读洛威尔〈臭鼬时刻〉》,诗的跳跃性很强,各节之间似乎毫无关联,读完之后感觉不知所云,而小龙的细读,清晰梳理了不断转换的视角,以及各节间紧密的关系,挖掘了整首诗蕴含着的极致冲突:传统与现代、封闭与开放、物质与精神、没落与新生等,最后通过臭鼬实现了解救。洛威尔也通过这首诗找到了诗歌内容和风格的转换,找到了从精神躁狂症走向新生的通道。

读这些诗评,总感觉每一首诗就像一个精致的机关,小龙就像一个巧手的匠人,不断拆解又不断复原它本有的面貌,而每个伟大的诗人都是魔术师,他总是把最隐秘的东西放在复杂的魔术盒中,而小龙寻找着打开魔术盒的蛛丝马迹,帮助观众找到打开魔术盒的入口,一探其中的种种神秘和奥妙。它有点像解数学题,但读诗,掌握了公式还不行,还需要学识,以及诗歌经验、人生经验、以及一些艺术的玄学。

细读这些,除了技术,给人最大冲击的就是其中的意义。诗,对于诗人如此,正如本书中诗歌对休斯、洛威尔、史蒂文斯的意义。对于读者更是如此。这些文章向我们宣示了,诗能赋予人的是什么,诗人、诗歌的意义何在。小龙经常提到,诗是焕发,是永续的生命,读诗是对抗虚无最行之有效的办法。获得这样的意义,我相信是小龙写下这些诗评的原因。回到最开始的问题,我觉得也是他作为“大雅”主理编辑坚持诗歌出版的原因。

无独有偶,兰登书屋负责人贝内特·瑟夫在《我与兰登书屋》中曾说:“每个受尊敬的出版家都应该出版诗歌。”对于诗歌,对于诗歌的出版,我想,他们大概有着与现在的我一样的触动。

“为什么要读诗?”这是我2013年提出的问题,十多年过去了,我现在想对广大读者说:“为什么不读诗?!”