◎文静 文/图

在德格县麦宿镇,有一位身残志坚的唐卡画师泽批,他用半生时光书写了一段令人动容的自强不息的传奇故事。

作为“噶勉”唐卡画派的创始人,泽批从草原牧童起步,一路走来历经诸多艰难,最终成为非遗大师,不仅实现了自我价值,还通过授艺育人,架起民族团结的桥梁,铺就共同富裕之路,在雪域高原上书写了一曲动人的新时代奋斗篇章。

逆境求索:于困苦中点燃艺术之火

1962年,泽批出生在一个贫困的家庭,自幼便承受着先天腿部二级残疾的折磨。命运的不公并未让他屈服,八岁那年,一场文化下乡的露天电影播放活动,如同一束光照进了他灰暗的生活,点燃了他心中的艺术火种。这个无法参与正常劳作的少年,开始用烧焦的木棍在土墙上描摹电影画面,用石板代替画布勾勒梦想。

绘画,成为了他生命的重要支点。

从最初觉得自己是个“废人”,到后来意识到画唐卡能减轻家里的负担,泽批在笔尖流转中逐渐感受到生命的流动和丰盈,他不断挑战和突破生理限制,完成了从生存负担到精神支柱的蜕变。青年时期,他先后学习勉萨画派和噶玛嘎孜画派,在两大流派的交融碰撞中刻苦钻研,技艺飞速提升。经过多年的潜心探索,泽批充分汲取两大国家级非遗技艺的精华,开创了“噶勉”唐卡这一全新画派,使其成为康巴大地上唐卡艺术的独特新坐标,并被认定为甘孜州非物质文化遗产。

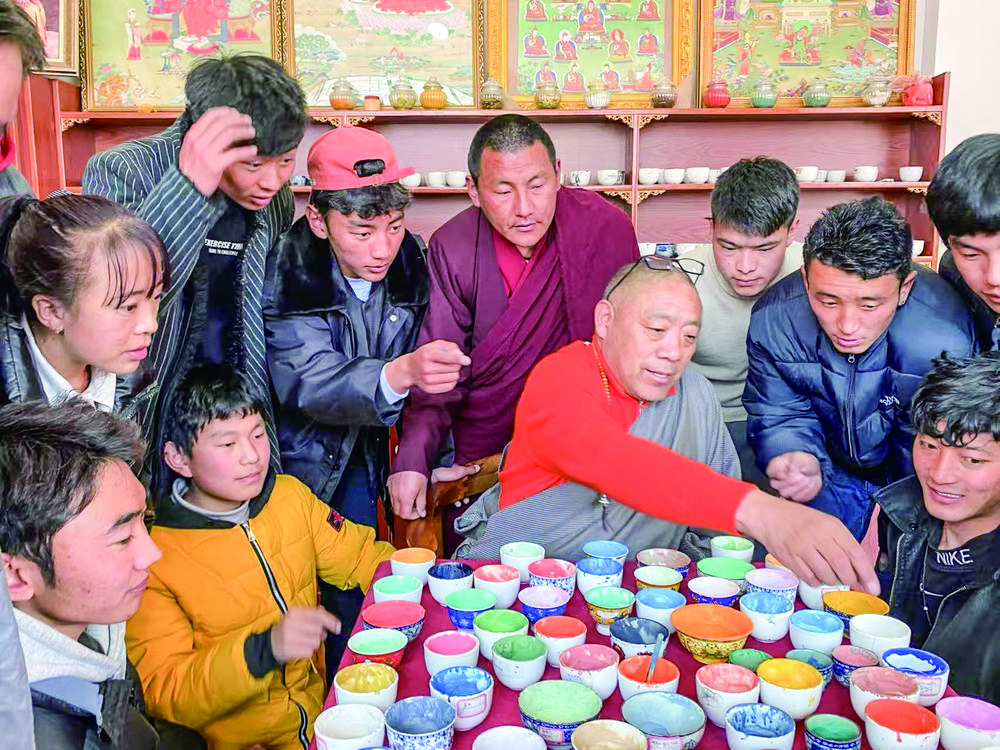

薪火相传:绘就民族团结同心圆

随着画技日益精湛,泽批开始收徒授业。在他心中,唐卡不仅是一门艺术,更是民族文化交流的重要纽带。他打破传统“传内不传外”的限制,面向全国各地广纳门徒。在他的工坊里,各族学徒一道习艺,成为新时代民族团结的生动缩影。

藏族青年学生根秋多吉在这里实现了从“挖虫草”到“执画笔”的人生转变;湖广学子跨越三千海拔高差,习得安身之技。自1983年收徒以来,四十余年间,五百余名贫困村民、残障群体和各族群众在泽批的指导下重绘人生轨迹,其中汉族学生达76人。这些来自祖国各地的各族学生有的如今已成长为甘孜州非遗传承人,他们在唐卡绘画的传承中紧密相连,如同“石榴籽一样紧紧抱在一起”。

从康巴藏房到现代展厅,泽批的画笔连接起传统与现代,架起了藏族与其他民族文化交流交融的桥梁。

大爱无疆:铺就共同富裕之路

2017年,在党委、政府支持下建成的“噶勉”唐卡工坊,成为泽批践行初心的新起点。这里既是手工艺产业园区的艺术学堂,也是脱贫攻坚战役中的特色堡垒,承载着文化传承与“扶贫车间”的双重使命。

泽批心怀感恩,常以自身经历教导学员:“过去学艺要挨饿受冻,如今你们赶上了好时代,党给你们修了住宿楼,我才能更安心教你们学画。”“扶贫先扶志”是泽批一以贯之的育人理念,他对贫困群众和残疾学员倾注了更多关爱。多年来,工坊不仅免收学费,还提供绘画材料和食宿,这种“负成本”的传艺模式,成为了大爱无声的“造血工程”。

286名脱贫户家庭的子女从工坊出师,凭借学到的画技为家庭增加了经济收入,走上脱贫致富的道路。在泽批的倾情帮助和倾囊相授之下,传统技艺成为打开共同富裕之门的金钥匙,生动诠释着“一人学艺,全家脱贫”的现实意义。

德艺双馨:扎根高原书写时代答卷

泽批的奋斗历程,宛如一幅用生命绘就的自强画卷。他虽腿部残疾,却用双手绘出彩色人生;虽在贫寒中长大,却为无数人带来温暖。泽批创立的“噶勉”画派声名远扬,他本人先后荣获“德格县善地英才”“甘孜州康巴英才”“国家非遗传承人”等称号,“噶勉”唐卡工坊被认定为“四川省级非遗扶贫就业工坊”,他个人创作的作品斩获众多专业奖项。

面对北京、上海等地的高薪邀约,泽批不为所动,始终心系雪域学子,毅然选择坚守康巴高原,用画笔继续书写民族团结、乡村振兴的精彩篇章。

如今,“噶勉”唐卡不仅是艺术创新的典范,更成为驱动乡村发展的文化引擎。泽批以严谨治学和赤诚奉献,传授文化技艺,培育坚韧精神,用残缺之躯造就完整艺术人生,以文化传承铸牢中华民族共同体意识,树立起新时代的精神丰碑。他的故事,如同他笔下永不褪色的唐卡,在时光长河中绽放着生命之光。