◎2025融媒新闻行动第一组

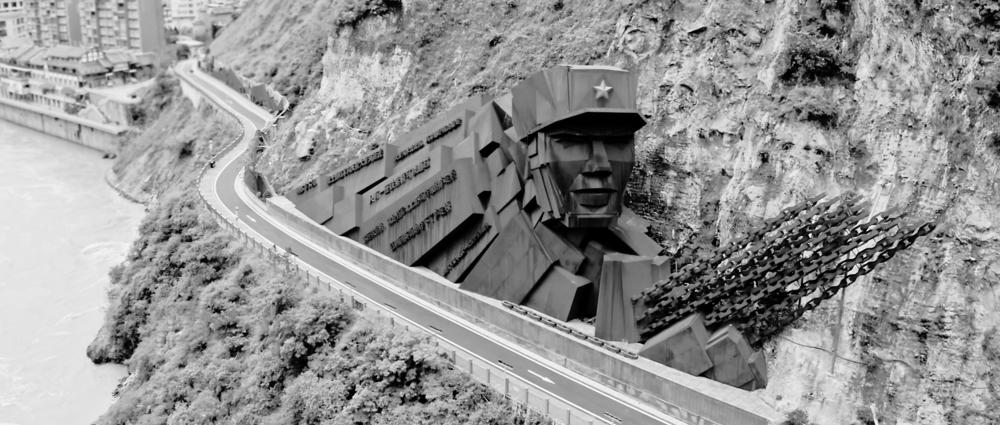

光阴流转,山河已无恙。90年前,泸定桥上22名红军勇士迎着枪林弹雨以铁索为梯夺下泸定桥;如今,昔日的天险已成丰碑。今天的我们在泸定城里开启了一段寻找90年来“铁索未寒”的密码之旅。

站在泸定桥东岸,脚下大渡河水平静地流淌着,13根碗口粗的铁索横贯两岸,锈迹斑驳的木板上,游客紧攥铁链小心挪步。如今这座桥日均接待游客最高已达万人,越来越多的人在桥上寻找“铁索未寒”的温度究竟从何而来......

铁索的历史传承

为保障游客的安全,泸定桥每天都会进行定时检修。同时,每三年还会进行一次小修,每五年进行一次大修,大修时工作人员会把13根铁索全部卸下做专业检测。

“目前,泸定桥50%的铁锁都历经了300年风雨。”红军飞夺泸定桥纪念馆工作人员杨菲菲向记者介绍,这些藏匿着滚烫记忆的铁索,如今的使命就是将历史的温度传递给每一位驻足者。

在纪念馆的展墙上,一块包浆的木板吸引游客驻足,杨菲菲向大家讲述这块木板的来历:“这块木板是当年老百姓为支援红军卸下的房门。”

无论是木板还是铁索都是历史真实的质地,90年的“未寒”正是通过这样的触摸和观看将温度延续下来。

在泸定桥小学,老师正通过故事讲述向学生们传递历史的温度。“在校园里我们以课程为笔、以实践为墨,将红色精神融入课程,开展以红色精神为主的演讲比赛、故事会等,让学生在沉浸式体验中触摸历史的温度。”泸定桥小学教师肖芙蓉每接一届新生都会给孩子们讲述“飞夺泸定桥”的故事。

流量在敬畏中寻找平衡

这股传承赓续的热流正转化成网络时代的发展动能,仅今年泸定县红色旅游抖音话题“泸定桥沉浸式打卡”播放量就已突破2亿,越来越多的人通过网络带动红色文化传播。来自广东的红色文旅主播连帝正是在这样的背景下来到泸定,一个人、一部手机,以泸定桥为背景,每天在直播间讲述“飞夺泸定桥”的故事。

“这是我必须要践行的社会责任和义务。”对于连帝来说,流量固然重要,但作为一名主播,他更希望通过直播的方式,向全球网友展示当年的历史遗迹,讲述红色革命精神。“我希望大家看了我的直播后,有机会带上家人亲自来到甘孜州,来到泸定桥,来到我们22勇士飞夺泸定桥的纪念碑前,缅怀先烈。”连帝说。

另一边,原创舞台剧《飞夺泸定桥》正迎来今年的第98场演出,现场舞美将铁索染成“火链”,演员悬空攀索。

舞台剧《飞夺泸定桥》总策划、出品人尹航也希望用这样的方式再现当年的壮举。“表演现场刻意保留了铁索的冰冷触感,但谢幕时,观众眼里的泪光和掌声的温度,才是真正的‘铁索未寒’。”尹航感慨地说。

红色文化助力乡村振兴

泸定县的杵坭乡和化林村,作为红军长征途经地,近年来不断深挖红色文化资源,创新“红色教育+生态旅游+民族团结”融合发展模式,走出了一条独具特色的乡村振兴之路。

化林村是长征国家文化公园甘孜泸定段的重要节点,也是红军长征时期“飞夺泸定桥”战役的重要后勤补给地,村内至今保留着“红军临时指挥部”“军械弹药库”等十余处历史遗迹。作为州内新命名的“红色教育示范基地”,化林村正以独特的红色资源为纽带,串联起文旅融合与乡村振兴的发展新图景。“作为教育基地,化林村为甘孜州的党员干部、学生等群体提供了爱国与革命传统教育场所。”华林村党支部书记徐国强告诉记者,目前,华林村已将红色文化旅游纳入乡村振兴计划。

杵坭乡更是将“文化红”和“樱桃红”有机结合,深度挖掘红军长征途经杵坭乡的红色资源,打造“微党课”、长征路体验、农耕文化体验、山歌传唱等沉浸式研学项目。

让温度不降 守岁月长明

泸定的每个清晨都从大渡河的波涛声中苏醒,河上那三百年前的铁索,从锻打到战火的洗礼再到如今人们的瞻仰,从未冷却......淬火热血的故事正在大渡河畔的县城中、乡村的田野间同时生长。

傍晚,华灯初上,泸定县城里各种光斑扫过铁索如星火蜿蜒,当年22勇士只有5人留下姓名,但今天每个握过铁索的人都在续写他们的“温度”。

在泸定寻觅“铁索未寒”的过程中,每个人的心里像是有一团火焰在燃烧,或许这正是“铁索未寒”的终极隐喻,历史从不是冰冷的标本,而是需要我们不断重读的精神火种。