◎郭昌平 文/图

2025年的新春悄然而至,报社同仁打电话给我,说今年是自治州建州75周年的日子,请我写点东西,写点什么呢?我还在思考着,突然想到,最近几天就是梅俊怀老师逝世一周年纪念日了,这位当年随着人民解放军进入康定,从此之后便扎根康巴,将自己的一生都献给了康巴文化事业的老人,不正是值得一写的人物吗。

梅老师是康定人对梅俊怀的一种尊称,其实梅老师没有教过书,但是康定人就是将他作为老师一样的尊敬,老老少少都喜欢这样喊他。

梅老师是与我父亲同辈的长者,比我父亲小两岁,应该是1921年出生的。那时我父亲在康定城内中桥口开了一间文具店,梅老师常来店里买东西,每次父亲见到他都极为恭敬,总要拍着我的头要我称他一声“梅老师”,我心里十分想不通,他又没有在学校里,为什么要叫老师呢?有一天我实在忍不住了,就大起胆子问父亲,父亲说:“梅老师是同解放军一起到康定来的,很有文化,字又写得好,又会演现代戏,怎么不是老师?你要想当他的学生还没资格呢!”从此以后,“梅老师”就深深的印在了我的脑海之中。大约是惧他有文化的原因吧,只要见他来了,我就有一种怕,不敢再在父亲身边,跑到一边去,远远的看他。他那时正值壮年,人长得很是帅气,高高大大,一看就不是康定街上的闲人,是只有在戏台上才能见到的美男子。

老实说梅老师与康定的缘份真还是从演出话剧开始的。

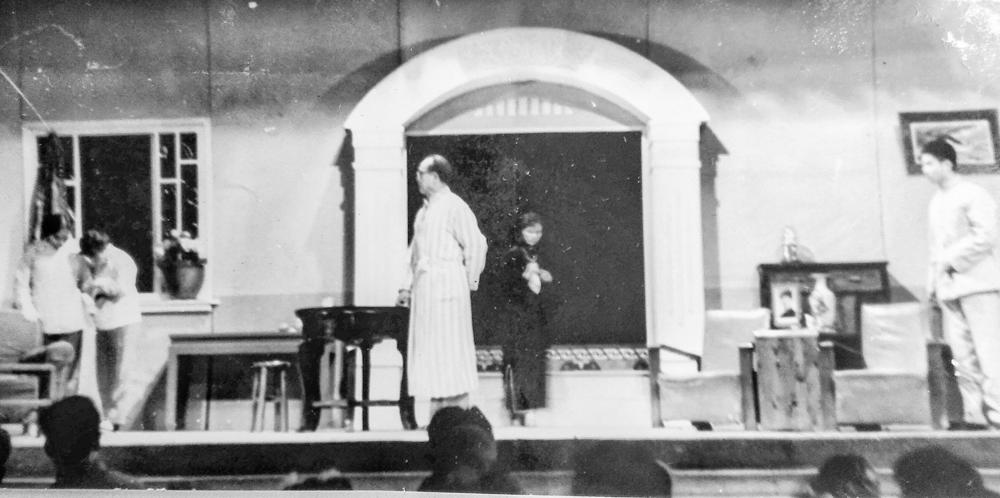

新中国成立前,话剧被称为现代戏。1946年,当时的梅老师还是一个年青人,为求生计与夫人一起来到康定,当时康定现代戏演出正盛,西康省政府有一个公余剧艺社,就是利用业余时间组织那时的一些公务员进行话剧演出,热爱话剧的梅老师很快就与他们取得了联系并投入了他们的演出活动,帮助他们搞了第一台大戏,即曹禺的《雷雨》,1947年他和他的夫人又在康定排演了现代戏《孔雀胆》而且还在其中担任了角色,这大约是梅老师到康定后亲自演出的第一个现代戏,1948年他们又排演了话剧《钗头凤》,将当时康定的现代戏演出推向了一个高潮。1949年下半年,梅老师见国民党政府气数已尽,便离开康定,到内地寻找光明。

1949年12月,他和几个同他一样的年青人徒步走到广汉,参加了当时正在南下的中国人民解放军第62军文工团。1950年6月,这位曾经在康定话剧舞台上大显身手的年青人以崭新的面目又回到了刚刚解放的康定城,担任康定军分区话剧队队长。

此时的康定,虽然已经解放,但民心还不稳,做好群众工作显得十分的紧迫,用文艺的手段做宣传是最好的方法。于是梅老师当即开始了工作,以最快的时间在地方上组织起一支话剧队,自己不仅亲自当导演,也亲自演出,一台顺应形势的新话剧《翻天覆地的人》很快就在康定当时最好的卫乐剧院演出,得到了很好的反响。这是新中国成立后康定演出的第一台话剧。从此以话剧为手段来做党的宣传工作就成了梅俊怀一生的追求。不论他的工作岗位发生了多少次变化,排演话剧都是他最大的乐趣。哪怕是在康定县城关区工作,他也排演话剧,1952年,在他的组织下,著名剧作家老舍的新话剧《龙须沟》就在康定被他搬上了舞台。

新中国成立后的康定,话剧最热闹的时候应该是上个世纪的六十年代。1962年,梅老师调到了州展览馆(州文化馆的前身),这为他创造了光大话剧艺术的机会,他一到这里,就张罗着组织队伍,成立了康定地区的机关业余歌舞剧团,副州长孔萨益多任团长,梅老师任副团长。很快话剧《升官图》就与康定人民见面。此后在州上的支持下,他排演话剧的热情一发不可收拾,就是那几年他就排练演出了曹禺的《雷雨》、郭沬若的《棠蒂之花》以及《海滨激战》、《森林里的火光》、《千万不要忘记》等剧目。他们的演出带动了州县机关单位,康定城内很快就有了康定中学的话剧队,州人民银行的话剧队。康中话剧队演出了话剧《霓虹灯下的哨兵》,州人民银行的话剧队演出了话剧《红岩》。从1962年到1965年这几年可以说是康定话剧舞台最火爆的一段时间,几乎每周都有话剧演出,让康定人民对话剧这一表演形式有了深刻的体会。

粉碎“四人帮”后,话剧艺术又重新登上了舞台。舒叔阳最新创作的话剧《于无声处》红遍全国,此时的梅老师也已从反动学术权威中解放出来,重新焕发出当年的热情,很快在康定就排演了此剧,让康定人民从十年看八个戏中解脱,康定的舞台又迎来了春天。

作为我州最为著名的群众文化工作者,梅俊怀老人当然不只是演话剧,他从1950年到康定,至1992年离开康定,他在这片土地上为我州的群众文化干了整整42年,他牵头完成了我州三套民间文学集成,他牵头建起了我州第一个公园——康定跑马山公园。

1990年梅老师光荣退休了,离开了一直视为第二故乡的康定,但他的心却无时不与康巴这片热土相联,总想着为这片土地再干一点事,再献一片心。

2004年,那年梅老师83岁。甘孜州已走过了50多个年头,在党的领导下,正以前所未有的速度前进,山山水水发生了日新月异的变化,每有新的情况出现,梅老便会产生出一种激动,激情催诗,创作的欲望从退休后的清闲中又一次激发,他觉得这和当年同62军一同进入康定城时一样,难以压抑,他要抒写,他要歌唱。于是同龚伯勋、梁有民,张芳辉、蔡卫、郑文等一批志同道合之人聚在一起,商量办一本内部诗刊,要把他们对甘孜州的情感抒发出来。

2005年第一期《康巴吟》带着他们的一腔热情和汗水出现在了康巴大地,从此每年一本持之以恒,没有间断,一直持续到他离世。康巴吟从未停止歌吟,梅老师也一直坚持着带领大家激情吟唱。

他100岁那年,交给我看了一篇他写的一首充满激情的长诗,他在诗中写道:“我们不是老年人//我们并不老//我们还年青//我们还有一副清醒的头脑//我们还有一双锐利的眼睛//分得清什么是善//什么是恶//看得出什么是假,什么是真//别说我们已经离开了岗位//新的追求还在吸引着我们//我们还要发挥晚年的余热//我们还要追回逝去的青春//年龄只是计算人生的一种符号//奋进才是我们真正的人生//什么叫衰老//什么叫年青//无所作为年青也是老//老有所为人老也年青//君不见,古往今来//有多少革命家,科学家,文学家//哪个不是越老越成熟//越老情越深”……

读着老人这气如中天的诗句,我真不敢相信这是一位百岁老人的气怀,那肃然的敬佩顿时汹涌而来。

梅老师越活越年青,《康巴吟》就不会停下前进的步伐。我那时就总在想,办刊的人活到100岁有例,但103岁的老人还在编刊却极为罕见,甚至说可能是绝无仅有,梅老师就是这仅有之人。

那一年甘孜州评选了第二届全州文学艺术奖,梅老师毫无悬念的获得了“甘孜州文学艺术终身成就奖”。

这个奖对他来说实至名归,换个角度我却说是梅老师让这个奖增加了重量,因为他是实实在在用一生的心血在浇铸这个奖项。

他活了103岁,他也为我们州的文化艺术操劳了一生,货真价实称得上“梅香百年”。