◎杨杰 文/图

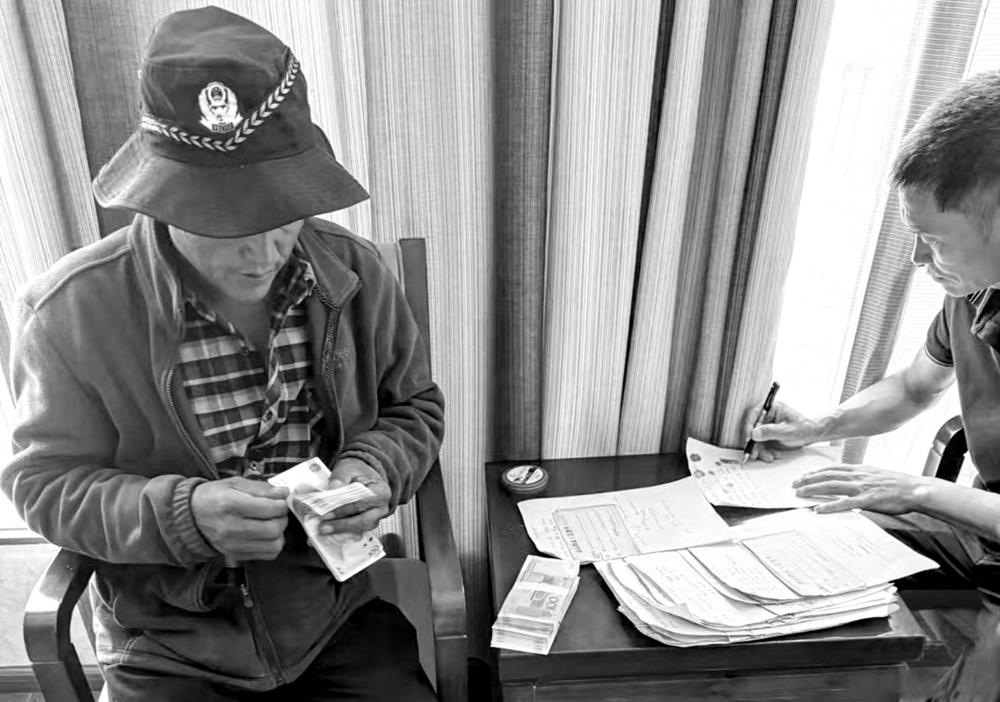

7月的高原,阳光炽烈。当4500元工资实实在在攥在手里,巴塘县中咱镇波浪村的村民土登脸上绽放出朴实的笑容。这份来自村旁大型光伏电站的稳定收入,驱散了他心头多年的阴霾:“以前全家就靠挖虫草、放几头牦牛过活,收入时好时坏,心里总悬着块石头。现在在光伏电站干活,一个月稳稳当当4500元,顶得上以前大半年瞎忙活的钱!”

土登家人口多、劳动力少,曾是村里的脱贫户。日常开销大,日子过得紧巴巴。光伏项目落地后,村里主动牵线,帮他谋到了电站的务工岗位,这份家门口的“稳当”工作,让他心里重新燃起了盼头。

土登的转变,正是中咱镇借力总装机容量120万千瓦光伏项目撬动牧民新生活的缩影。项目落地初期,面对高寒缺氧环境,中咱镇创新推动五家施工队采用“一村一标段”模式,让牧民放下牧鞭走进工地,从绑扎钢筋、安装光伏板等基础工作做起,成为领取日薪的小工。高峰期,全镇数百名牧民实现身份转变,仅劳务收入就为村民增收300余万元。

中咱镇深知技能是长远立足的根本。随着项目推进,镇里联合施工方开设“光伏技能课堂”,专业技术人员现场传授电路原理、设备维护、安全规范等知识。青年登批从只会简单安装光伏板,到能独立完成组件调试,月薪翻倍,成为技术能手。全镇已有8名牧民考取电工、焊工等证书,从“临时小工”蜕变为“持证技工”,增收之路越走越宽。

更令人欣喜的是创业活力的迸发。看到牧民日益熟练,镇政府推动“包工”模式,鼓励村集体牵头组织有经验的牧民承接部分工程。结算方式从“按天算钱”升级为“按工程量结算”,效率与收入挂钩,激发内生动力。牧民从“自己干”转向“带着干”,曾经的“小工”成长为“包工头”,带动同村乡亲共同致富,实现“一人带头、全村增收”的良性循环。

项目建成后,其“阳光银行”的效益持续释放。2.4万亩光伏用地让闲置草场、荒地变成“聚宝盆”,土地租金设定为每亩每年200元,且每五年上涨10%,直至达到300元上限,形成“会长大的收入”。“板上发电、板下放牧”的模式,实现了土地资源集约利用与环境保护的双赢。

在“党支部+合作社+农户”模式的运行下,中咱镇牧民告别“靠天吃饭”,沿着从小工到技工再到包工的进阶之路,稳稳握住了长远发展的幸福“法宝”。这片高原上的光伏板,源源不断输送清洁能源的同时,更照亮了像土登一样的牧民家庭:“学了这门技术,不用再看天吃饭,家里娃的学费、买化肥的钱都不用愁了,日子过得踏实,往后也有奔头啦!”阳光下的巴塘实践,正为高原牧区振兴注入强劲的绿色动能。