◎张晋鑫 文/图

圣洁甘孜,法治巍峨。1980年,沐浴着改革开放的春风,甘孜藏族自治州人大常委会正式设立并被赋予地方立法权,开启了民族区域自治地方法治建设的新篇章。2015年,随着立法法的修改,又被赋予一般立法权,为提升地方依法治理水平提供了新路径。

45年来,历届州人大及其常委会在中共甘孜州委的坚强领导下,传承接力、砥砺奋进,地方立法工作经历了从无到有、从粗到精的深刻变革。特别是党的十八大以来,甘孜州人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,坚持和完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,大力发展全过程人民民主,奋力谱写立法与党委决策同频、与改革发展同步、与民心民意同行的生动实践。

从薪尽火传的非遗保护传承,到涵养城市精神的文明行为促进;从同心筑梦的民族团结进步,到依法规范的藏传佛教事务;从长效常治的生态环境保护,到严守底线的森林草原防火……甘孜立法工作始终坚持围绕中心、服务大局、贴近民生、突出重点,先后制定自治条例1件、单行条例22件、地方性法规6件,修改自治条例和单行条例9件(次),废止单行条例7件和地方性法规1件。这些法规条例涵盖了经济发展、生态保护、民族文化、社会治理等多个领域,逐步构建起以自治条例为主干、单行条例和地方性法规为支干的民族地方法规架构,为服务全州高质量发展和长治久安注入法治动能。

良法善治 筑牢民族团结进步法治基石

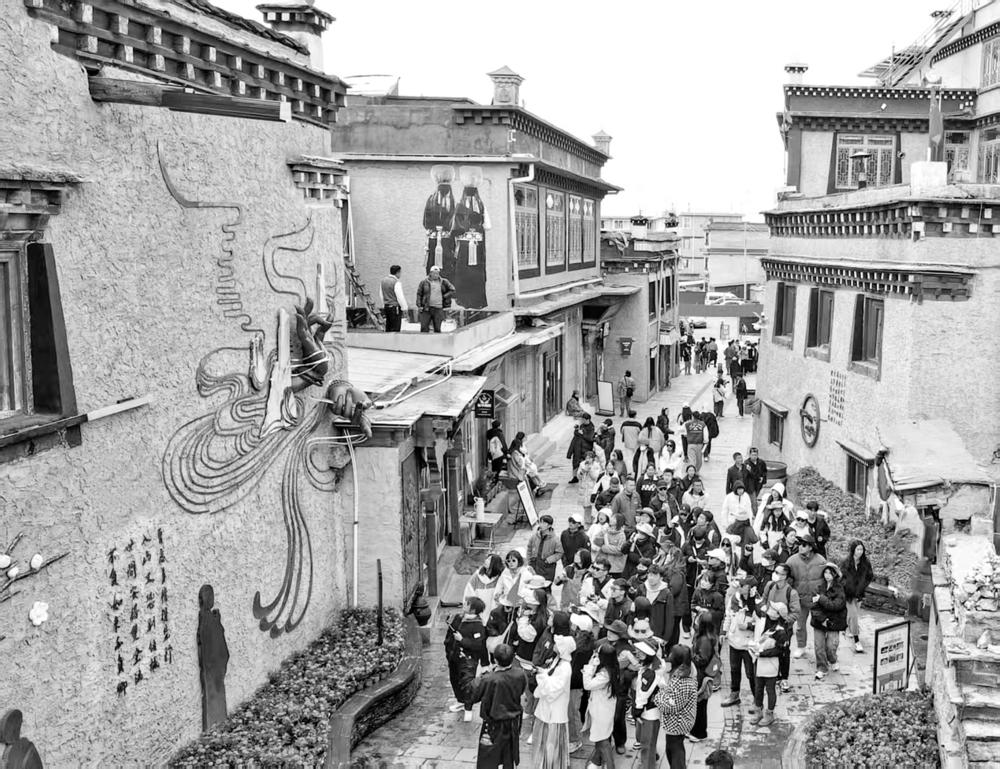

甘孜藏族自治州是新中国建立的第一个专区级少数民族自治州,全国第二大藏族居住区,汉、藏、羌、彝等42个民族聚居在这片土地,自古以来就是连接西北、西南,促进民族大团结的“民族走廊”。

建州75年以来,甘孜州始终高举民族团结的旗帜,始终把各民族共同繁荣发展作为发展的根本出发点和最终落脚点,有力推进民族团结进步事业走深走实。1986年7月12日,《甘孜藏族自治州自治条例》正式颁布实施,甘孜州法治建设与立法工作就此迈出历史性一步,标志着民族区域自治制度在甘孜州得到全面贯彻、深化实践。该条例不仅为甘孜州各项事业发展筑牢了法治根基,更在强化民族团结、推动社会进步中发挥了不可替代的关键作用。

2014年,甘孜州审时度势、精准把握州情,锚定“三年创建、四年提升”的要求,作出举全州之力争创全国民族团结进步示范州的重大战略决策。为主动适应民族团结进步工作新常态,甘孜州人大常委会充分发挥立法主导作用,于2014年初启动《甘孜藏族自治州民族团结进步条例》制定工作,历经层层调研、广泛听取意见、多轮打磨完善,该条例于2016年8月1日起正式施行,成为四川省首部专门规范民族团结进步工作的地方法规。条例以立法形式将党的民族政策转化为刚性制度规范,不仅为民族团结进步工作提供了明确遵循,更切实为全国民族团结进步示范州创建筑牢了坚实法治根基。

2020年9月17日,在康定市举行的甘孜藏族自治州建州70周年庆祝大会上,国家民委正式向甘孜州授牌“全国民族团结进步示范州”,为这片高原大地的民族团结事业镌刻下重要里程碑。2022年7月1日,甘孜州全面启动“铸牢中华民族共同体意识·民族团结进家庭进寺庙”实践行动,全州6.5万余名公职人员全覆盖联谊26万余户家庭,收集解决群众诉求清单3.1万件(次),在你来我往中搭建起紧密相连的民族团结精神纽带,让各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,更让中华民族共有精神家园根基深厚牢固。

从成功创建“全国民族团结进步示范州”到开展全覆盖实践行动,甘孜州民族团结事业取得的丰硕成果,既是地方立法助推民族团结进步的生动实践,更是法治力量促进民族交往交流交融的有力彰显,为民族地区治理现代化提供了“甘孜样板”。

法治固本

守护好传承好民族文化根脉

甘孜州是四川省非物质文化遗产保护的核心区,堪称一座装满活态传承瑰宝的“非遗宝库”。《格萨尔》史诗吟唱在此穿越千年、声声不息,稻城阿西土陶的每道纹路都是匠心印记,丹巴的巍峨碉楼矗立山间如沉默的卫士,道孚“崩科”民居在榫卯交错间静静流淌民间智慧,德格印经院的雕版印刷技艺烙刻千年典籍文脉,石渠真达锅庄、巴塘弦子承载着高原儿女的炽热情怀......

面对这份厚重的文化家底,甘孜州人大常委会主动担当、积极作为,将立法保护确立为核心抓手。早在2013年,便立足“非遗大州”这一定位,率先将民族文化保护纳入立法议程,制定并颁布了《甘孜藏族自治州非物质文化遗产条例》。该条例不仅明确依法保护传承人的合法权益,鼓励、引导和支持传承人开展传习活动,更要求州、县(市)人民政府分级设立非遗保护专项资金,为格萨尔、藏戏、“藏族药浴法”等众多非物质文化遗产项目注入持续发展的“活水”,推动古老技艺真正实现活态传承。如今,甘孜州拥有的世界级、国家级、省级非物质文化遗产项目数量居全省前列,非遗保护工作成效显著。

传统村落是中华优秀传统文化的重要载体,也是中华民族珍贵的历史文化遗产。甘孜州拥有94个国家级传统村落和268个省级传统村落,总数位居四川省第一,却曾面临“重物质轻文化、重发展轻保护”的困境。2023年,《甘孜藏族自治州传统村落保护与利用条例》正式施行,以立法手段系统破解保护难题。条例明确规定,在传统村落保护范围内,新建(构)物的,应当与村落风貌协调一致;严格规范建设程序,统筹保护与开发需求;并针对地质灾害和消防安全增设专项条款。尤为引人注目的是,条例深度融合文旅产业,鼓励将传统村落打造为乡村体验、文化创意和红色旅游基地。该条例构建起覆盖规划审批、建筑管控、活态传承与灾害防治的全链条保护体系,为传统村落的可持续发展和文化传承提供了坚实保障。凭借这一精准立法,甘孜州有效守护了这片川西高原上的“文化乡愁”,让珍贵遗产永续传承。

从非遗活态传承到传统村落守护,甘孜州人大常委会以立法实践为笔,将法治力量融入文化保护的每一个环节,为中华优秀传统文化的传承发展筑起了坚实的制度屏障。

精准立法

筑牢长江黄河上游生态屏障

甘孜州是长江上游重要水源涵养地、黄河上游重要水源补给区,也是国家重点生态功能区。近年来,甘孜州人大常委会深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来川视察重要指示精神,坚定不移践行“绿水青山就是金山银山,冰天雪地也是金山银山”理念,持续推进生态保护立法工作,以法治力量护航生态文明建设。

2017年9月颁布施行的《甘孜藏族自治州生态环境保护条例》,作为近年来自治州生态环境领域出台的一部综合性地方法规,是甘孜州生态文明法治建设的里程碑。该条例系统明确了政府及相关部门监管职责,健全生态环境管理制度,强化企业环境责任,规范公众参与机制,构建起“预防—治理—修复”全链条生态保护体系。条例还特别规定禁止在长江上游水源涵养区进行违规建设,并实施草原植被恢复费、矿山环境治理保证金等制度,为实现生态优先、绿色发展提供了坚实法治保障。

甘孜州林草资源占全省三分之一,生态战略地位尤为突出。丰富的林草资源既赋予这片土地独特的生态价值,也对系统保护、依法管理和科学防灾提出了更高要求。面对辽阔的资源禀赋与严峻的生态保护任务,甘孜州较早开启了地方性生态立法探索。2010年,率先出台《甘孜藏族自治州草原管理条例》,为草原保护管理初步搭建起法治框架;随着全社会生态保护意识的提升及森林草原防火形势的变化,又于2021年正式颁布施行《甘孜藏族自治州森林草原防灭火条例》,进一步将森林草原资源管理和火灾防治全面纳入法治化轨道。两项条例的出台与实施,充分体现了甘孜州坚持生态优先、绿色发展,以法治方式推进生态文明建设的坚定决心。通过立法明确保护职责、规范资源利用、强化火灾防控,有效提升了林草资源治理能力和管护水平,为筑牢长江黄河上游生态屏障、促进人与自然和谐共生提供了制度支撑。

此外,甘孜州人大常委会还积极推动“小切口”立法实践。自2016年起,相继出台《甘孜藏族自治州实施〈四川省城乡环境综合治理条例〉的补充规定》《甘孜藏族自治州实施〈四川省河道采砂管理条例〉的补充规定》等地方法规。这些法规聚焦具体领域、突出地方特色,坚持从细微处入手、在关键处发力,逐步构建起层次丰富、覆盖全面、务实管用的地方生态环保法治体系。如今,甘孜州生态环境质量持续向好,水环境、大气环境常年稳居全省前列。蓝天常驻、绿水长流、雪山晶莹,一幅生机盎然的绿色画卷已成为甘孜最动人的发展底色。

45年栉风沐雨,45载春华秋实。甘孜州人大常委会用法治描绘雪域高原发展蓝图,让民主法治的阳光照亮每一寸土地。站在新的历史起点,甘孜州人大常委会将继续以立法之力护航中国式现代化甘孜建设新征程,书写更加辉煌的法治篇章!