◎彭措正玛 白玛友珍 杨孟双

近年来,白玉县锚定“清洁能源、特色农牧、文旅融合、绿色矿业”四大核心产业,以创新为笔、实干为墨,书写出产业高质量发展的崭新篇章。

农牧业现代化:从“零散种养”到“产业集群”的蜕变

在白玉县农研科普中心,菊花产业的“华丽转身”颇具代表性。“以前在高原种菊花,只为观赏,谁能想到它会成为致富宝贝?”中心技术员回忆,起初引进菊花品种时,多数农户心存疑虑。

转机始于中心的双重突破:一方面成功选育出“耐高寒、药用价值高”的专属菊花品种,另一方面创新推出“科研基地+农户”合作模式。农户跟着掌握种植技术,收获的菊花由中心统一收购,经烘干加工制成菊花茶、菊花枕等产品,通过电商平台销往全国。如今,德沙的“高原菊花”早已告别“观赏花”的单一身份,成为农户增收的“黄金花”。

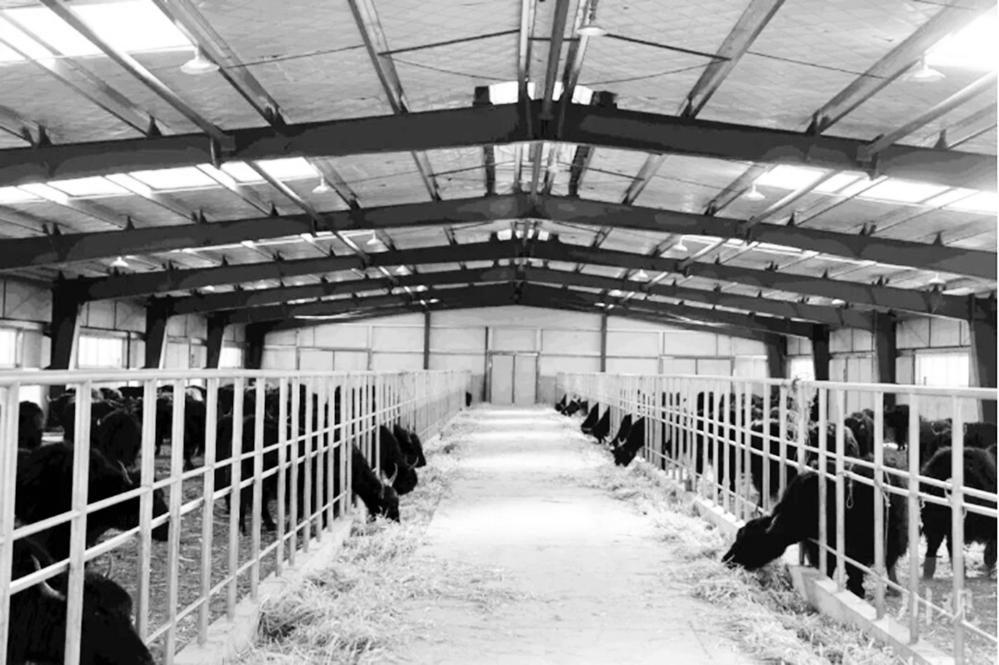

白玉特有的昌台牦牛产业,也成功走出“散养”困境。

“过去靠草原自然放养,牦牛生病、丢失都没办法,售卖时还得自己赶去市场,又累又赚不到钱。”昌台片区牧民扎西的感慨,道出了曾经的无奈。加入合作社后,局面彻底改变:牦牛有专人照料、专业兽医防疫,屠宰后还能精细分割、真空包装,加工成“雪花牛肉”“牦牛肉酱”等高附加值产品。去年,扎西家入股的10头牦牛,带来的收入比以往散养时翻了一倍多。曾经“靠天吃饭”的畜牧业,如今成了牧民“稳稳的幸福”来源。

数据见证变迁:近年来,白玉县农林牧渔业总产值持续攀升,牦牛出栏量、肉奶产量及特色农产品产量均实现显著增长。曾经“零散薄弱”的农牧业,正朝着“规模化、产业化、高附加值”方向大步迈进。

非遗手工业:从“守着老手艺”到“闯出现代路”的焕新

在白玉县河坡民族手工艺文旅体融合园区工坊内,非遗传承人四郎降称手持刚雕好的十二生肖钥匙扣,难掩兴奋:“爷爷传下来的马具、配饰,以前只能卖给周边牧民,现在做成十二生肖挂饰,游客都抢着买。”

河坡民族手工艺传承百年,过去多是“你订我做”的小本生意,即便工艺精湛,产品也难走出本地,更无法有效带动群众增收。转机源于县里的精准扶持:不仅为工坊提供场地、添置设备,还主动对接文旅展会,为老手艺搭建展示平台。“父辈守护技艺之根,我们要让老手艺跟上时代步伐。”四郎降称的理念,成为非遗焕新的关键。他尝试将藏式纹样融入十二生肖造型,开发出钥匙扣、摆件、书签等文创产品,让老手艺焕发新活力。

如今的工坊,早已不是“一个人的坚守”。四郎降称通过“工坊+学员”模式,免费向周边群众传授锻造、雕刻技艺。“以前在家放牧没其他收入,现在学手艺,一个月能挣几千块,还能照顾家庭。”学员们纷纷表示。

藏纸技艺领域的变化同样喜人。“90后”传承人扎西尼玛引入数控设备提升生产效率,将藏纸剪纸与唐卡艺术结合,推出系列主题产品,在网店大受欢迎。线上直播更让老手艺走向全国——镜头里匠人们的精湛技艺展示,吸引网友纷纷下单,让千年技艺在新时代焕发勃勃生机。

不止于此,白玉县深入挖掘藏式编织、藏香制作等非遗项目,通过政策扶持、技术指导、销路对接,培育出230余家非遗工坊,形成产业集群效应。

文旅产业:从“藏在深闺人未识”到“八方游客慕名来”的跨越

在沙马镇德西村,天然温泉成了吸引游客的“金字招牌”。“十年前村里道路不畅,就算有游客来也留不住,守着好资源却不会用,收入微薄。”村民根秋夏的回忆,对比着如今的好日子,“现在有了温泉小镇,我在里面当服务员,每月有稳定收入,日子越来越有盼头。”

交通改善与业态升级,为文旅产业按下“加速键”:一条条公路直通景区,一个个特色项目让游客流连忘返。建设镇播麦村的农家乐,便是生动缩影。

“以前家里的青稞饼、酥油茶,只有招待客人时才做;现在开了农家乐,每天都有游客来品尝。”播麦村驻村干部四郎永熙介绍,游客在这里不仅能尝地道藏家美食,还能体验独特藏族文化,曾经闲置的土地,变成了增收的“聚宝盆”。

“十四五”以来,白玉县聚焦产业融合发展,持续加大资金投入完善基础设施、激活文旅业态。以“文旅为纽带、农牧为根基、非遗为亮点”的协同发展模式,成为撬动县域经济的“强大引擎”——游客数量与旅游消费双增长,为白玉县高质量发展筑牢了坚实基础。