◎全媒体记者 刘娅灵/文 受访者/图

屏幕两端,成都与杭州。许方燕看着抖音消息提示,嘴角不自觉地上扬——是高妈妈发来的。

“燕子,最近忙什么呢,看你抖音账号的关注量还不错。”“高妈妈,最近的确有点忙。您8月份去石渠县起坞乡捐助贫困学生的时候我好担心您,4400米的海拔,您的高血压……”字打到这里,许方燕停顿了一下,担忧与感激交织。

这不是一对寻常的母女,却有着胜似母女的亲情。这条横跨千山万水的牵挂,已经绵延了整整十七年。

作为一名基层教育工作者,在涉藏地区开展公益助学17年来,高玲英见过太多孩子,许方燕无疑是最特别、最让她心疼的那一个。

时间回溯至2009年9月,高玲英一行完成在丹巴县巴底乡(今巴底镇)核桃坪援建的耕读缘希望小学的落成典礼后,在东谷河畔的水子村见到了这个叫许方燕的小女孩。“她躲在大人身后,露出红红的小脸和仅剩肉球的手肘,眼睛里有怯懦,也有好奇。她轻轻地喊了我一声‘月光妈妈’,就那一声,我的心像是被最纯净的雪水洗过,被高原的暖阳融化了,也坚定了。”高玲英回忆道。“月光”是她的网名,她希望自己的爱能如月光般,温柔而坚定地照亮孩子们夜行的路。

在首次结对帮扶的十几个孩子中,许方燕是由高玲英亲自结对的孩子之一。“月光妈妈”这个称呼,也从此成为一个爱的符号,逐渐从一个人,蔓延到一群人。

爱的力量,自带回响。身边的朋友、同事、学生家长被高玲英的执着与真诚打动,纷纷加入。“月光妈妈”不再只是高玲英,它成了这群最初来自江南水乡,后来来自五湖四海的爱心人士共同的名字。这支自发组成的队伍被高玲英称为“耕读缘爱心公益助学团队”,一场跨越万水千山的爱心“远征”,就此启程。

从2009至2024年,这支“远征军”在四川丹巴县、青海贵南县援建了2所希望小学,累计资助两地困难家庭的孩子3373人次,捐助助学款427.8万余元,各类物资143.6万余元。

今年8月9日,高玲英又带领“月光妈妈”们抵达海拔4400米的石渠县起坞乡。高原反应如约而至,头痛、气短,但她和伙伴们的笑容依旧灿烂。他们为83名家庭困难的孩子送去123800元助学款和价值42124元的物资。

谈起2009年出资40万元援建丹巴县巴底乡(今巴底镇)核桃坪耕读缘希望小学的“勇毅之举”,高玲英只是淡然一笑:“我始终记得2003年暑假云南之行时,一个瑞典小伙子无私援建3所希望小学带给我的震撼。那时起我就知道,建一所学校需要将近40万元。”

学校建起来了,但让每个适龄孩子都能安心坐在教室里学习,是另一场更漫长的跋涉。高玲英又从自己培训学校的每笔学费中提取10元,汇入助学金的河流。“有我在,就有学上”,这份承诺,许多“月光妈妈”一许就是十二、三年。

现就职于乡城县林草局的卓玛拉姆就是受益者之一。“当年我们小学因汶川地震成了危房,我们只能在临时板房里上课。是高妈妈帮我们建起了新学校,整整资助了我12年。她就像我的亲妈妈一样,没有她就没有我的新生。”从丹巴县核桃坪的板房到乡城县林草局的办公室,卓玛拉姆的人生轨迹因一份无私的爱而彻底改写。

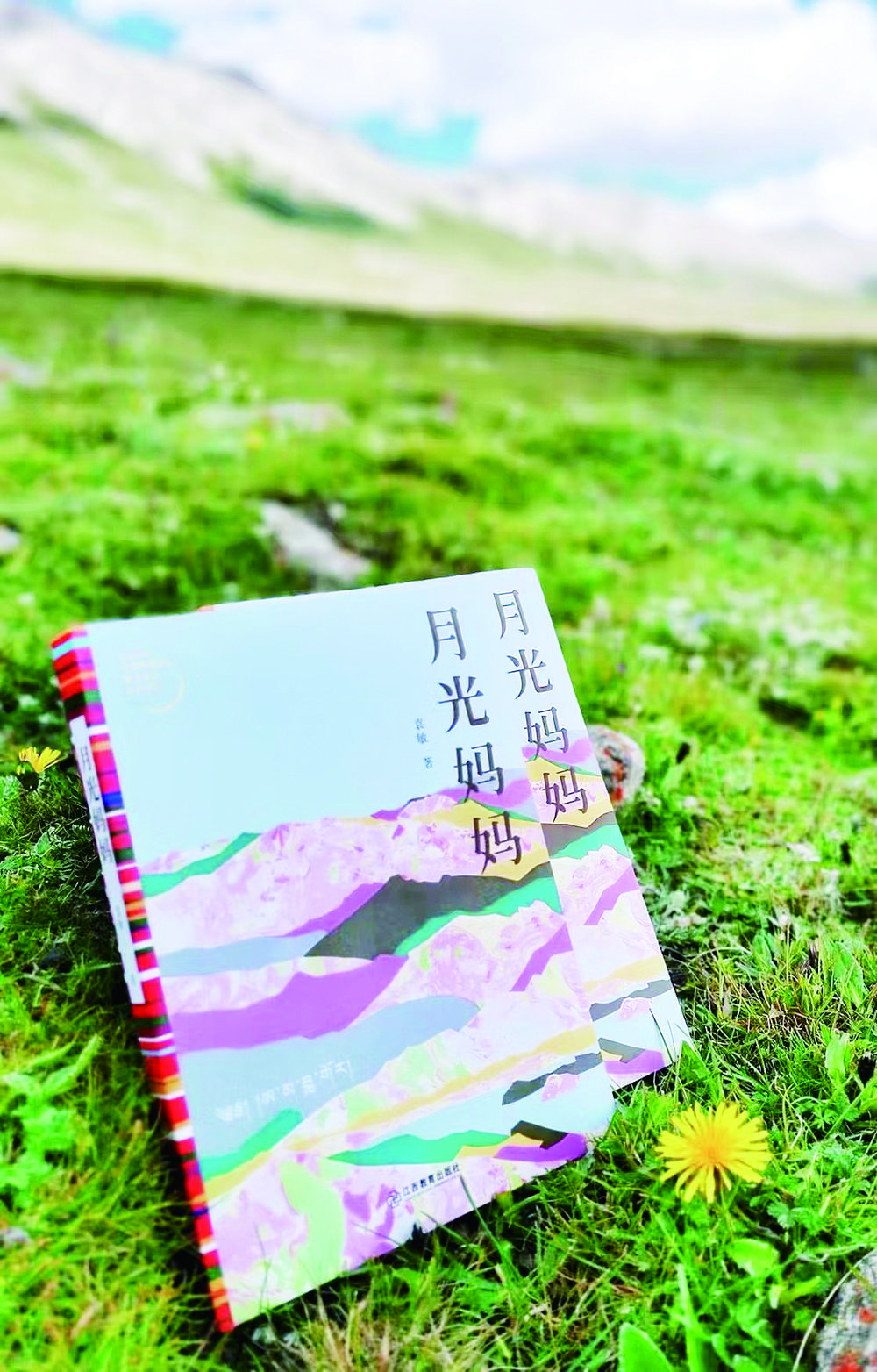

“高玲英不是捐个钱、剪个彩就走了,她每年都会回去,她知道每个孩子的详细信息,知道牧区的每一条路。”浙江作家袁敏十四年里七上高原,追踪采写这段动人故事,写就《月光妈妈》一书。她动情地说:“我欣喜地看到,那些曾经冷漠和自卑的眼神,如今闪烁着阳光和自信;那些曾经怯懦和迷茫的面容,如今洋溢着勇敢和坚定。这,就是教育最本质的模样——用爱,点燃爱。”

“不要迷茫,不要慌张,太阳下山,还有月光,它会把人生路照亮,陪你到想去的地方……”这首团队人人会唱的歌谣,唱出了高玲英和所有“月光妈妈”们最朴素的心声。十七年,74800公里的往返路程,丈量着爱的长度与厚度。这场持续十七年的守望,早已超越了个体的善举,成为连接江南与高原、汉族与少数民族孩子的温情纽带。这份力量,正化作千万双奔向未来的脚印,在更宽阔的田野上快乐奔跑。

打开高玲英的微信朋友圈,一条动态尤为动人:“世界很小,缘分很大,一位读者在《月光妈妈》中看到了德吉,居然是那个曾经温暖过她家人的德吉,这是爱的传递,是生命点亮生命的最美诠释。”这个名叫德吉拉姆的丹巴女孩曾受“月光妈妈”资助13年,现已成长为一名治病救人的医者,用脉脉温情守护她的患者。

这正是“月光妈妈”们最欣慰的收获:他们一对一结对资助的五百多个孩子大都学有所成、回到家乡。他们中,有人登上讲台成为教师,传递知识与希望;有人报考警校,守护一方安宁;有人像德吉拉姆一样,穿上白大褂救死扶伤。如同《月光妈妈》书中所说:“他们被光照亮,也将成为光。”

这束光,源自西子湖畔,照亮了十七年爱心助学路,也照亮了五百多个贫困孩子的人生,最终又化作满天星辰,撒向更广阔的土地,照亮高原星辰大海般的未来。